2025/9/3

クラウド会計ソフトを選ぶメリットと、クラウドに強い税理士の探し方を解説

目次

多くの企業で普及しつつある「クラウド会計」。

従来のインストール型とは違った様々なメリットがあります。

「アナログな入力作業が多すぎる…」

「会計事務所や他部署とのデータのやり取りが面倒」

クラウド会計は、そんな業務効率化に悩んでいる方には特にお勧めです!クラウド会計の強みである「データ連携」で入力時間を大幅に削減できるかもしれません。

こちらの記事では、クラウド会計のメリットや、クラウド会計に強い税理士の探し方を解説します。

会計ソフトや税理士選びの一助となれば幸いです。

1.クラウド会計ソフトとは?

クラウド会計ソフトとは、パソコンにインストールせず、インターネットに繋いで使うソフトのことです。インストールは不要で、ブラウザ(Google ChromeやEdgeなど)からアクセスして使います。

クラウド型のソフトは、従来のインストール型のソフトとは違った強み・特徴を持っており、それらを活かすことで、業務を効率化したり経費を削減したりできるかもしれません。

まずは、クラウド型ソフトとインストール型ソフトの違いや、クラウド会計ソフトのメリット・デメリットを説明していきます。

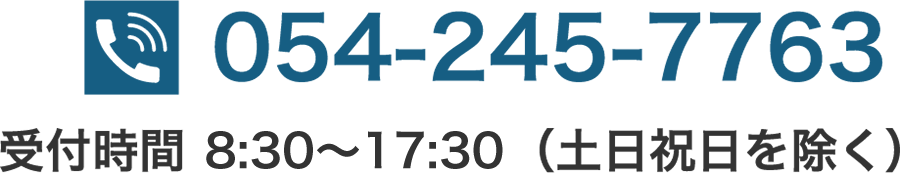

⑴クラウド型とインストール型の違い

クラウド型のソフトとインストール型のソフトの違いは以下の通りです。

クラウド型のソフトとインストール型のソフトの大きな違いは、

データがクラウド上(インターネット上のサーバー)にあるか、自社のパソコンやサーバーにあるかどうかです。

クラウド会計ソフトのデータはクラウド上、つまり大手企業が提供している、インターネット上のデータサーバーにあります。インストールは不要でWEBサイトからいつでも利用することができ、場所や端末を選ばずに操作できるのが強みです。

データがクラウドにあるので、自然災害などによって物理的にデータが失われるリスクを減らすことができます。

⑵クラウド会計ソフトのメリット

クラウド会計ソフトは、従来のインストール型と比べるとデータの連携・取得ができる、データの共有がしやすいという強みがあります。

クラウド会計ソフトのメリットを詳しく解説します。

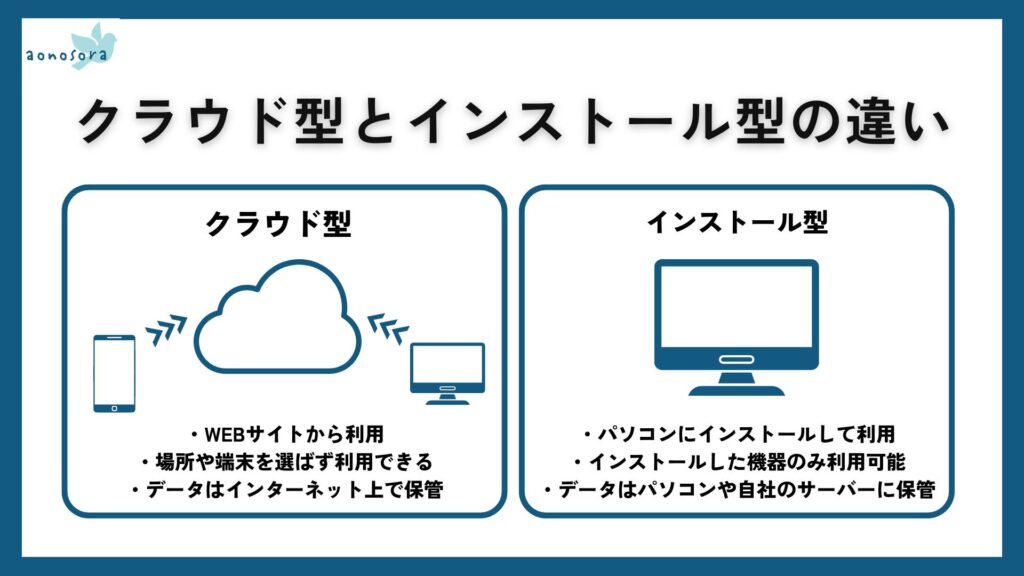

①記帳の手間を減らせる

クラウド会計ソフトの一番の特徴は、データ連携機能です。

銀行通帳データやクレジットカードの明細データなど、様々なサービスとデータ連携ができ、そのデータを用いて自動で仕訳を作成することができます。

以前まで手入力で行っていた作業を、データ連携を利用した入力に置き換えることで、入力時間を大幅に削減できるようになります。

また、エクセルなど自由なフォーマットのデータを取り込めるソフトもあるので、効率化の幅はかなり広くなります。

②資料の保管・閲覧が会計ソフト上でできる

近年、電子帳簿保存法のスキャナ保存に関する規定ができ、紙で受け取った書類(請求書、領収書、レシートなど)はスキャンしてデータで保存してもよいことになりました。

※電子帳簿保存法:税務書類の電子保存を認めることで業務効率化とコスト削減を図るために制定されました。 紙の保存に伴う手間やスペースの問題を解消し、テレワークやペーパーレス化にも対応可能にしますが、改ざん防止や検索性などの要件が定められています。

各種会計ソフトはそれらに対応するため、レシート等の証憑資料を保管する機能と、その資料を仕訳に紐づける機能を開発してきました。

クラウド会計は最新の機能を競って付けていますので、会計ソフト上での資料の閲覧はもちろん可能です。

ただし、会計ソフトに資料の保管機能が付いていても、電子帳簿保存法に対応していて、紙資料を破棄しても良いかどうかは条件がありますので、慎重に確認する必要があります。

③ネットさえあればどこでも記帳・確認ができる

クラウド会計ソフトは、インターネットに繋げて、ブラウザ(Google ChromeやEdgeなど)から利用します。インターネットに繋がっていれば、機器を選ばずどの端末からでも操作できるのが、クラウドソフトのメリットです。

スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器にも対応しているため、パソコンが手元に無くても、いつでも記帳・確認をすることができます。

※ただし、ログインにはアカウントのIDとパスワードが必要なので、同じ端末を複数人で使う場合は、毎回ログアウトしてください。

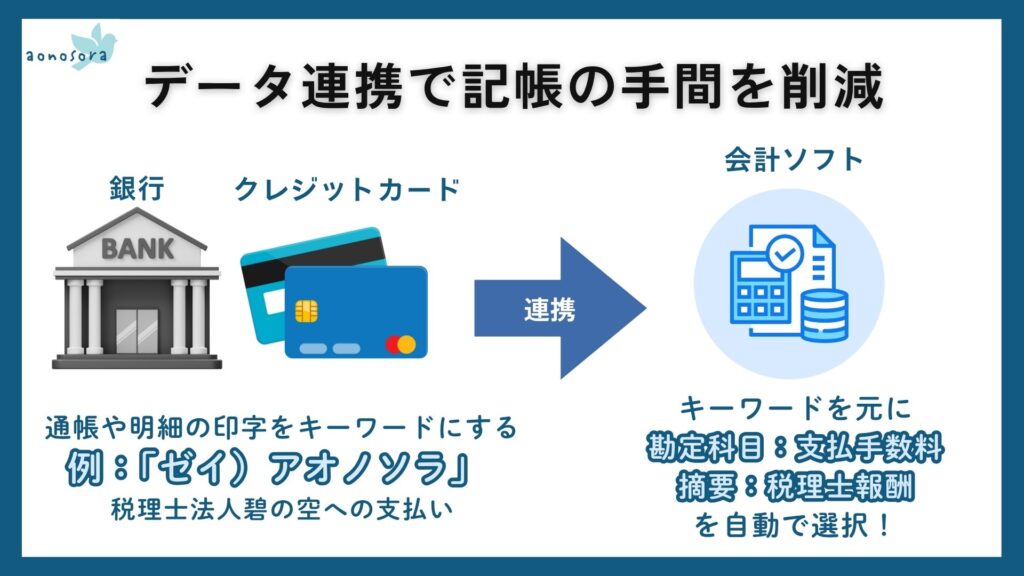

④リアルタイムでデータの共有が可能

クラウド会計ソフトは、複数人で同時にアクセスできるので、経理担当者と社長が同じデータを同時に見ることが可能です。

税理士とも同時に同じ画面を見ることができるので、データ送信の手間が省けて、税理士とのスピーディな情報共有が可能になります。

また、インストール型の会計ソフトでは、複数のパソコンで作業をしている場合に、サーバーやUSBなどにデータを保管して、別のパソコンで復元して作業する…といった工程が必要でした。

クラウド会計は、インターネット上でデータを管理しているので、常に最新のデータ1つだけが保存されています。

データを復元する作業も不要となるので、「間違えて古いデータを復元してしまった」「最新のデータに古いものを上書きしてしまった」といったようなミスをなくすことができます。

⑤常に最新版を利用できる

クラウド会計ソフトは、アップデートが不要で、常に最新版を利用することができます。

インストール型ソフトの場合は、ソフトの更新時に利用者が更新作業を行います。

しかし、クラウド会計ソフトは提供している会社がソフトの更新作業を行い、その内容が自動で反映されるため、利用者が更新作業をする必要はありません。

⑶クラウド会計ソフトのデメリット

クラウド会計ソフトは便利な点も多いですが、従来のインストール型の会計ソフトに比べるとできないことや不得意なこともあります。

①ランニングコストがかかる

インターネットに接続して利用するクラウド会計ソフトは、月々の利用料を払うことで利用できます。 基本的に買い切り版では販売されていません。

毎月利用料を支払うことになるため、買い切り版と比べると、会計ソフト自体のコスト削減には繋がらない場合があります。

また、クラウド会計ソフトは、利用契約を廃止した途端に使用出来なくなりますので、利用をやめる場合はCSVデータやPDFデータを出力するなどのバックアップが必要になります。

②機能のカスタマイズ・特殊な会計処理への対応が不得意

クラウド会計ではあらかじめ決められた一般的なフォーマットを使用することが前提に作られており、会計上の特殊なカスタマイズはあまりできません。そのため、思うように設定ができず、一部使い勝手が悪いと感じる部分があるかもしれません。

また、クラウド会計は個人や一般的な企業向けに設計されているので、特殊な業種で必要とされる会計処理には対応していません。

公益法人など、一般企業と異なる会計処理が必要な場合は、専用のソフトを使用しましょう。

③「元に戻す」の操作ができない、バックアップが取れない

クラウド会計ソフトは基本的に自動保存・即時反映されるため、気軽に元に戻すことは難しいです。

データをコピーしてシミュレーション用にもう一つ作る、というようなことができません。

また、データがインターネット上にあるため、自社のパソコンやサーバーにクラウド会計ソフトのデータを丸々バックアップすることはできません。前述したようなCSVやPDFでのデータ出力はできるため、バックアップを取る場合は必要なデータを手動で出力する必要があります。

2.クラウド会計ソフトの導入で税理士の顧問料は安くなる?

クラウド会計の導入で顧問料は安くなる場合があります。

以下では、クラウド会計と税理士の顧問料について解説します。

⑴クラウド会計の導入で顧問料を安くできるかも

クラウド化により資料の閲覧や試算表の共有がネットで可能になり、リモートで対応できることが増えます。インストール型のソフトを使った場合に比べると、訪問頻度が減少し、その分顧問料は安くなるかもしれません。

また、「クラウド会計ソフトを使えば入力者の負担が減るため、自分たちで記帳をすることができ、その分顧問料が安くなる」という意見も耳にします。しかし、クラウド化で記帳の作業量は減っても、難易度が下がるわけではありません。クラウドソフトを使用してもある程度の簿記・会計知識は必要です。

例えば、銀行の預入の仕訳について、通帳からデータ連携を利用して記帳してあるのにも関わらず、現金出納帳から預入の仕訳を手入力してしまうなど…

簿記の知識があれば消し込み作業が出来ますが、何をどうしたら良いか分からないので、実際には「残高が合わない」と相談に来るお客様も多いです。残高を合わせる必要がある、ということも教えてもらわないと分からないですよね。

全て自分たちで入力していくのはハードルが高いですが、クラウド会計には簿記が分からなくても、エクセルに日付と金額とお店の名前を入力すれば、自動で仕訳に変換してもらえる、というような機能があります。

これを最大限利用して、会計事務所に記帳代行を頼むことで、従来の記帳代行料より安く依頼出来る可能性があります。「入力の一部を自分でやります」、というプランです。

クラウド会計の機能や、データのクラウド化、リモート対応で作業を効率化することで、顧問料を抑えることができるかもしれません。

⑵ クラウド会計を導入するときは、クラウドに強い税理士に依頼しよう

クラウド会計を導入する際には、クラウド会計ソフトの知識のある税理士に依頼するのがおすすめです。

クラウド会計ソフトの知識のある税理士であれば、便利な設定や機能をフル活用してお客様にあった使い方を指南してくれるはずです。

例えば、「クラウド会計ソフトを使って、自分たちで会計の管理をしていきたい!」と考えている場合、 碧の空では、最初はお客様毎に事務所内で分業出来る記帳代行方法を設計し、マニュアルや仕訳の自動仕訳ルールなどを整えます。

数ヶ月分の記帳代行のルーティーン作業が出来るようになった時点で、マニュアルごとお客様に引き継ぐことで、スムーズに自社で運用していく方針に切り替えることができますよ。

3.クラウド会計に強い税理士の探し方

クラウドソフトの導入には、クラウドに強い税理士がおすすめです。 以下では、クラウド会計に強い税理士の探し方について解説します。

⑴「税理士検索サイト」を活用

クラウドに強い税理士を探す方法として、「税理士検索サイト」を利用する方法があります。

「税理士検索サイト」も色々なものがありますが、クラウドに強い税理士を探す際には、クラウド会計ソフトを提供している会社が開設している税理士検索サイトで探すのが良いです。

(例:マネーフォワード クラウドの税理士検索 など)

クラウドソフトの税理士検索サイトには、そのソフトを扱っている税理士事務所が載っているため、利用したいクラウドソフトに詳しい税理士を探すことができますよ。

⑵実際に会って話を聞くのが一番大事

税理士検索サイトを使って税理士を選んだとしても、最終的には実際に会って話を聞き、自分が信頼できる税理士かどうか確かめるのが一番大事です。

クラウド会計ソフトに強い税理士を探している場合、実際にソフトを使い慣れているかどうかが気になるところです。

クラウドソフトに詳しいかどうか知りたい場合は、顧問契約後の具体的なやりとりの方法について聞いてみるのがおすすめです。資料の受け渡し方法や、日々の記帳の進め方について、詳しい話ができるかどうかを確認してみましょう。

信頼できる税理士がサポートしてくれるクラウドソフトを選ぶことで、結果的に、帳簿作成や月次報告をスムーズに軌道に乗せることができます。

税理士の探し方について詳しく知りたい場合は、こちらの記事もご覧ください。

税理士の探し方が全くわからない!時間がない経営者の方必見 – 税理士法人 碧の空

4.二大クラウド会計ソフトの紹介

様々な会社がクラウド会計ソフトを提供しており、それぞれに違った強みや機能があります。

⑴マネーフォワード

マネーフォワードは、多数の外部サービスと連携できるのが大きな特徴です。

銀行、カード、ECモール(通販サイト)など様々なサービスからデータを取得することができます。他のクラウド会計ソフトと比べて、連携可能なサービスの数が最も多いソフトの一つです。

クレジットカード連携については、引落時ではなく利用した都度、明細がデータ連携されるため、タイムラグが少なくスピーディに仕訳が作成できます。

また、マネーフォワードが提供している様々なソフト(経費・請求書・給与・勤怠など)とも相互に連携ができるため、バックオフィス全体の業務効率化に繋がります。

⑵freee

法人でのクラウド会計ソフトシェア1位であるfreeeは、シンプルな画面構成が強みです。

外部ソフトとの連携も充実しています。

補助科目がなく、取引先や品目などで分類するなど、「簿記知識のない方でも入力できる」を目指した仕様になっているのが特徴です。

マネーフォワードと同様、freeeも様々なソフト(経費・請求書・給与・勤怠など)を提供しており、相互に連携ができます。

マネーフォワードとの違いは、仕訳登録までの手間が少ないことです。外部のサービスやfreeeの各種ソフトで操作した内容が、会計ソフトと連携してあれば、仕訳登録前の確認作業の工程を経ることなく即時に元帳に反映されます。

しかし、裏を返すと、事前に正しく設定をしていなかったり、ルール通りに請求書ソフトなどの入力をしなかったりすると、間違った仕訳内容がすべて会計ソフトに登録されてしまい、後から修正するのが大変になってしまうこともあります。

会計とその他の業務ソフトを、それぞれ違う人が使用する場合は、事前にルールのすり合わせや綿密な打合せと設定が必要です。

このように、最初の設定が特に大事なソフトですので、会計知識やITスキルに自信の無い方は、freeeを導入する際には税理士事務所に依頼することをおすすめします。

5.碧の空のマネーフォワードを使った記帳代行プラン

税理士法人碧の空では、主にマネーフォワードを利用し、記帳代行を行っています。 記帳代行プランで会計ソフトへの入力を税理士事務所に任せつつ、クラウド化も進められます。

以下で詳しく説明していきます。

おすすめポイント①:忙しい社長でも無理なくクラウド化できる

「業務をクラウド化していきたいけど、忙しくて手が回らない」という社長には、碧の空の記帳代行プランがおすすめです。

記帳代行プランとは、会計ソフトへの入力を会計・税務のプロである税理士事務所に依頼することを含んだ税務顧問プランで、社長は決算作業の心配をすることなく、自分の事業に専念することができます。

社長は、記帳を社内の誰かに指示することなく、毎月マネーフォワードの閲覧機能でいつでも業績確認ができます。忙しい社長でも無理のないスピードでクラウド化を進めることができますよ!

おすすめポイント②:お客様に合った料金プランを設計

顧問契約前にお客様の状況をヒアリングし、お客様にあったおすすめプランを作成していきます。

基本の申告+記帳代行プランに、年間の面談回数、決算の予測や税額予測、消費税課税方式の有利判定、年末調整、法定調書、償却資産申告書などの必要なオプションを追加し、契約内容を設計して提案します。これを元に、お客様のご希望に応じた無駄のない1年間のプランを一緒に作成することができます。

契約の段階で、1年間にかかる顧問料の総額が分かるので安心です。

また、毎年、決算報告の時期に翌期の契約内容を見直すので、お客様の現状に合ったプランに常に更新することができます。

おすすめポイント③:丁寧な初期指導

通帳の経理上効率的な利用方法や、現金の管理方法、自社で発行する領収書の選び方や使い方、インボイス発行の仕方、現金を扱う従業員さんへの指導など、最初に聞いておいた方が絶対に安心というノウハウがたくさんあります。

特に、青色申告の要件を満たす経理の状態にしておくことは、健全な会社を作るためにも最も重要なことですが、誰からも指導されずに最初の税務調査を迎えて大変だった、と過去の経験を相談されることもよくあります。

碧の空では、契約から2ヶ月間はスタートメニューとなっていて、その間に碧の空の担当者がオリジナルの初期指導チェックリストに基づいてもれなく丁寧にお伝えします。

また、帳簿の作り方も、免税事業者の方、部門別で管理したい方、発生主義で取引先ごと管理したい方など最初に打合せをして決めていきます。

スタートメニュー期間中は、お客様と打合せの機会を多く設け、安定して事業が進められるようにサポートしていきます。

おすすめポイント④:資料は郵送やデータ提出も可能

お客様に合わせて資料回収の方法をお打合せします。

郵送やデータでの資料回収にも対応しているため、資料提出のためだけに事務所に来ていただかなくても良いプランもございます。

通帳やクレジットカードとクラウドソフトの連携、スキャンやスマホ撮影を用いた経費精算の方法など、お客様に合った方法を提案し、資料回収用ポケットファイルを作成します。

6.空いた時間で税理士に経営相談できるメリットを享受しよう

創業時に一番大事なのは初年度、次年度のプラン作成と資金繰りです。

記帳を自分たちで行う手間を手放したら、経営者はやるべきことに集中出来ます。

頭に思い描いている通りに売上が計上されたら、資金は回るのか、 スタッフはいつ雇用できるのか、給与はどれくらい払えるのか、そんな不安がひっきりなしに頭をよぎることと思います。

理想と現実は大きく異なりますし、予算的にもできる事が限られますので、最初は落としどころを見定めて進む必要があります。

多くの経営者と日常的に接していて、さまざまな相談に乗ることが多い税理士は、失敗事例を知っていたり、気持ちがわかったりするので、経営者の方は抱えている不安を税理士に打ち明け共有することができます。

利益が出る仕組みを一緒に考えたり、融資の作戦を考えてくれたりしますので、顧問契約をしたら面談の機会をフルに活用して事業を軌道に乗せましょう。

担当者との面談がない事務所や、面談のない顧問プランを選択した場合は、顧問料は安いかもしれませんが、失敗しないための経営のノウハウや地域の情報を自分で逐一入手する必要があります。

創業間もない経営者は経営を考える時間に限りがあるので、軌道に乗るまでは、資金繰りが厳しいからこそ、親身になって経営者に伴走してくれる担当者がいる事務所を選ぶのがおすすめです!

碧の空では、顧問契約の最初の2か月間「スタートメニュー」を用意しています。スタートメニューでは、社内にサポートチームを結成し、顧問契約後のヒアリングや会計ソフトの設定などを行い、複数の担当者が何度も経営者と話したり、チャットでやりとりしたりする機会を設けます。

その間に、何のために事業を始めたのかということから始まり、資金のことや従業員のこと、将来こんな状態にしたい、ということまで、碧の空の担当者と共有できます。

月次作業のルーティーンが軌道に乗ったあと、毎月面談を行う契約をした場合は、月次の成績や売上予測をもとに、仕入単価の状況から売価の設定や人件費の配分などを経営者の方とチェックして、事業ができるだけ永く続く方法を一緒に考えていきます。

なお、5年後のビジョンを絶対に実現したい!という方には、さらにMAS契約のオプションをつけることをお勧めします。「何となくこうなったらいいな」と思っているだけでは実現できないことが、MASの仕組みを取り入れると、飛躍的にその状態に近づくことができます。

単に税務申告目的で税理士と顧問契約した人は、きっと思いがけないサービスに出会うことになると思います。

MAS契約をもっと知りたい方はこちらをクリック

この記事を監修した人

長坂ひとみ (執筆 赤堀和奏)