2024/12/4

確定申告を税理士に依頼する際の相場は?令和6年申告時の注意点も解説

目次

確定申告の季節が近づくと、多くの個人事業主が頭を悩ませます。

特に令和6年(2024年)の確定申告では、税制改正や新制度の導入により、より複雑な対応が求められます。

そこで、確定申告を税理士に依頼する際の相場や、令和6年の確定申告時の注意点について詳しく解説します。

税理士に確定申告を依頼する際の費用相場は?

税理士に確定申告を依頼する際の費用は、依頼者の状況や税理士事務所によって異なります。

ここでは、青色申告と白色申告の場合の一般的な費用相場を見ていきましょう。

青色申告の場合

青色申告を行う個人事業主の場合、売上や訪問回数によって費用が変動します。

以下は、一般的な費用相場となります。

*税理士紹介センター ビスカス

|

年間売上高 |

訪問回数 |

料金の目安 |

|

年商500万円未満 |

確定申告のみ |

70,000~80,000円/年* |

|

年商500万円以上 1,000万円未満 |

3-4ヶ月に1回 |

10,000円~/月 + 確定申告料 |

|

確定申告のみ |

100,000円~/年* |

|

|

年商1,000万円以上 3,000万円未満 |

2ヶ月に1回 |

20,000円~/月+ 確定申告料 |

|

3-4ヶ月に1回 |

15,000円~/月+ 確定申告料 |

|

|

確定申告のみ |

150,000円~/年* |

|

|

年商3,000万円以上 5,000万円未満 |

毎月1回 |

25,000円~/月+ 確定申告料 |

|

2ヶ月に1回 |

20,000円~/月+ 確定申告料 |

|

|

3-4ヶ月に1回 |

15,000円~/月+ 確定申告料 |

|

|

年商5,000万円以上 1億円未満 |

毎月1回 |

30,000円~/月+ 確定申告料 |

|

2ヶ月に1回 |

25,000円~/月+ 確定申告料 |

|

|

3-4ヶ月に1回 |

20,000円~/月+ 確定申告料 |

|

|

年商1億円以上 |

要相談 |

30,000/月+ 確定申告料 |

*確定申告対応のみで依頼する場合、年額での支払いとなる

青色申告は記帳の正確性が求められるため、白色申告と比べて費用が高くなる傾向があります。

白色申告の場合

白色申告を行う個人事業主の場合、相場は5万円~10万円程度です。

青色申告と比べて記帳の要件が緩いため、費用は低くなる傾向にあります。

|

白色申告 |

申告のための経理作業が青色申告よりもシンプルで済む代わりに、節税のメリットが少ない申告方法 |

|

記帳方式 |

単式簿記(簡易的な記帳) |

|

作成書類 |

・確定申告書 ・収支内訳書 |

|

申告に必要な書類 |

・本人確認書類(マイナンバーカードなど) ・各種控除証明書や領収書 |

|

メリット |

・記帳が簡単で、申告手続きがシンプル ・申告のための事前届出が不要 |

|

デメリット |

・税制上の優遇措置が少ない ・青色申告特別控除(最大65万円)が適用されない ※税務署の青色申告承認申請書の承認が必要 |

税理士への確定申告依頼:一般的な範囲と依頼すべきケースとは?

税理士に依頼する確定申告の一般的な範囲は、想像以上に広範囲です。事業を営んでいる方、消費税の申告が必要な方など、複雑な確定申告を求められているケースが代表的ですが、それ以外にも様々なケースがあります。

確定申告が必要な人とは?(事業主以外)

主に以下のような条件に該当する場合、確定申告が必要になります。

①給与収入が2,000万円を超える場合

②給与を1か所から受けていて、副業所得が20万円を超える場合

③給与を1か所から受けていて年末調整済みだが、以下の控除がある場合

・医療費控除

・住宅ローン控除(初年度)

・寄附金控除(例:ふるさと納税で6自治体以上に寄附をし、ワンストップ特例制度が使えない)

④株式の譲渡所得が損失の場合

⑤特定口座(源泉徴収あり)以外の株式の譲渡所得や配当所得がある場合

最近は多くの方が国税庁サイトの確定申告コーナーを利用して自分で申告を行っています。スマホとマイナンバーカードがあれば、申告までできてしまいます。

パソコンやスマホが苦手な方は、税務署主催の無料相談会場もあります。混雑している場合もありますが、申告までサポートしてくれるので、お時間のある方は利用してみてください。

時間もないし、パソコンも苦手な方は、税理士に相談してみましょう。

碧の空では、基本料金1万円~確定申告書の代理提出のお見積をしています。1月中であれば受注可能です。お気軽にお問い合わせください。

2月になるとお受けすることが難しい場合があります。お早めにご準備ください。

将来を見据えた戦略的な申告:赤字の場合でも確定申告をするメリットがある人とは?

個人事業主で赤字の場合は、確定申告する必要はありません。しかし、青色申告を行っている個人事業主の場合、赤字であっても確定申告をすると将来的な税負担の軽減や様々な利点を得られる可能性があります。

主なメリット3点を紹介します。

①赤字を最大3年間繰り越すことができる

→将来の黒字と相殺して税負担を軽減できます。(純損失の繰越控除)

②繰戻しによる還付金を受け取ることができる

→当年度の赤字を前年度の黒字と相殺し、還付を受けられる場合があります。

③所得を証明する書類として確定申告書が得られる

→例:融資や住宅ローン申請時の所得証明書、国民健康保険料の軽減措置の申請時の証明書になる

これらのメリットを活用することで、たとえ赤字であっても、将来的な税負担の軽減や各種手続きの円滑化につながる可能性があります。要件を満たしているかどうかや、将来のシミュレーションについて興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

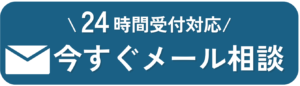

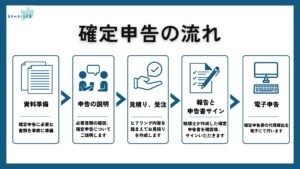

事業主が税理士に確定申告を依頼するとは?

一般的に税理士へ依頼できること

税理士に依頼できる確定申告の作業は多岐にわたります。

これらの作業を税理士に依頼することで、確定申告の負担を軽減し、正確な申告を行うことができます。

税理士に確定申告を依頼する3つのメリット

いざ確定申告をしようと思っても、確定申告にまつわる作業が多くあるため、すぐにできるわけではありません。税理士に依頼をすることで、作業負担を減らし、正確な申告を行うことができます。

①正確な申告ができる

税理士は会計と税務の専門家です。複雑な税法や会計ルールに精通しているため、正確な会計処理が可能になります。これにより、各種控除の適用判断と計算や適切な税制優遇を受けることができます。

②時間を節約できる

日々の記帳代行や確定申告の準備には多くの時間がかかります。記帳代行などを税理士に依頼すると、その時間を本業にあてて、事業に集中できます。

③節税ができる

税理士は最新の税制改正や節税策に精通しています。事業規模や状況に応じた効果的な節税方法を提案してもらうと、合法的に税負担を軽減できる可能性があります。

令和6年の確定申告時の注意点

令和6年(2024年)の確定申告では、いくつかの重要な変更点があります。

税理士に依頼することで、これらの変更に適切に対応できるメリットがあります。

令和6年の確定申告

確定申告期間:令和7年(2025年)2月17日(月)~3月17日(月)

確定申告書のフォーマット変更への対応

令和6年の確定申告では、確定申告書のフォーマットに以下の変更があります。

■ 確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bに一本化されました。

■ 第一表に「修正申告」欄が追加されました。

■ 第二表から特定株式の収入に関する「申告不要制度」の記入欄が削除されました。

定額減税の確定申告での対応

定額減税とは?

定額減税は、令和6年6月から12月まで実施される税制措置です。

合計所得金額が1,805万円以下の納税者を対象に、本人分は30,000円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき30,000円の減税が適用されます。

予定納税との関係

予定納税の対象者は、本人分の定額減税額(3万円)が予め差し引かれますが、同一生計配偶者や扶養親族分は原則として確定申告で控除されます。

定額減税の家族分の対応

同一生計配偶者や扶養親族分の定額減税は、確定申告時に申告する必要があります。

税理士に依頼することで、これらの複雑な計算を正確に行い、申告書へ適切に記載を行って申告することができます。

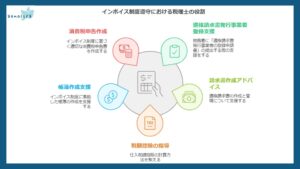

インボイス制度への年間を通した対応

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。

令和6年の確定申告では、この制度に対応した適切な処理が求められます。

特に、青色申告決算書や収支内訳書がインボイス制度に対応した様式に変更されているので注意が必要です。

税理士は、インボイス制度に精通しており、年間を通じて適切な対応を行うことができます。

具体的には以下のような対応が可能です。

■ インボイス発行事業者の登録支援

■ 適格請求書の作成と管理のアドバイス

■ 仕入税額控除の計算方法の指導

■ インボイス制度に対応した帳簿の作成支援

■ 消費税申告における適切な処理

令和6年の確定申告を税理士に依頼して乗り切ろう

令和6年の確定申告では、定額減税やインボイス制度への対応など、複雑な要素が多く含まれています。これらの変更点を踏まえつつ、自身の状況に応じて税理士への依頼をお早めに検討してみてください。

令和7年の確定申告は・・・

事業規模が大きくなってきた場合や、人を雇った場合などは、事業に関する諸手続が増えてくるため、税理士への依頼を強くおすすめします。費用対効果を考慮しつつ、正確かつ効率的な申告を行うことで、税務リスクを軽減し、事業に専念できる環境を整えることができるでしょう。

また、碧の空では、事業が永く続くように、申告のための業務以外に、経営コンサルティングのメニューも顧問サービスにオプションで付けていただくことができます。資金繰り、売上アップ、採用、人事評価など、事業主様の未来のビジョンを叶えるための、各種のお悩みごとに寄り添っていくことができます。

未来会計にご興味がある方はMAS(マネジメントアドバイザリーサービス)についてお問い合わせください。

この記事を監修した人

長坂ひとみ (執筆 松田奈津美)